ノーベル生理学・医学賞、30年越しの受賞!「制御性T細胞」とは?

スウェーデンにあるカロリンスカ研究所は6日、2025年のノーベル生理学・医学賞を坂口志文大阪大学特任教授などに授与することを発表したと共同通信が報じました。坂口さんは体内の過剰な免疫反応を抑えるリンパ球の一種「制御性T細胞」を発見し、アレルギーや自己免疫疾患などの治療や、がん免疫療法、臓器移植後の拒絶反応に関する研究に発展しています。そこで10月11日放送の『北野誠のズバリサタデー』(CBCラジオ)では、本郷赤門前クリニック院長で医学博士の吉田たかよし先生が、免疫反応と制御性T細胞についてわかりやすく解説しました。聞き手はパーソナリティの北野誠と加藤由香アナウンサーです。

関連リンク

この記事をradiko(ラジコ)で聴く免疫が悪い方向に働くことも

まずは人間の「過剰な免疫反応」とはどのような現象でしょうか?

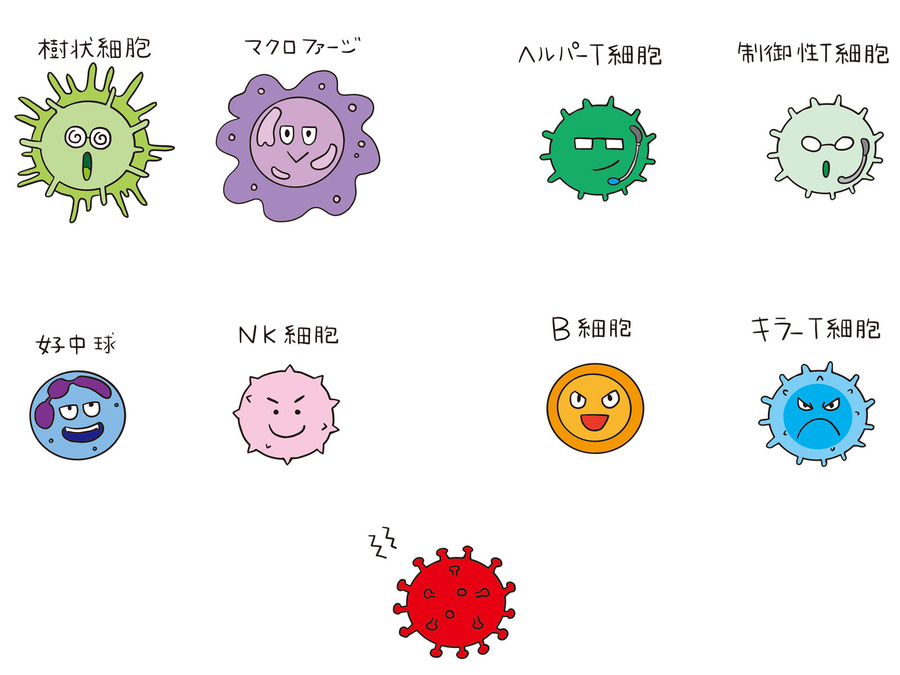

本来の免疫はウイルスや細菌、がん細胞などの異物を攻撃することで私たちの健康を守っています。しかし、免疫が暴走して過剰になってしまうと、逆に病気を起こしてしまいます。

その1つが自己免疫疾患で、自分自身の正常の細胞を免疫が誤って攻撃し、関節リウマチやバセドウ病 、橋本病などがあたります。

もう1つはアレルギーで、花粉や食べ物は別に人体にとっての敵ではないにも関わらず、過剰に攻撃して炎症が広がってしまうというものです。

免疫が過剰になる原因は遺伝やストレス、睡眠不足、感染症などが挙げられます。

さらに最近の研究では、腸内細菌のバランスが乱れると免疫の調整役としての働きが弱まり、免疫の過剰反応が起こりやすくなることがわかっています。

これまでの治療法と問題

過剰な免疫反応に対するこれまでの治療法は、免疫を全体的に弱めるのが中心でした。

代表的なものはステロイド剤で、炎症を力づくで抑える方法です。

また、免疫抑制剤も免疫を抑える方法であり、最近では生物学的製剤という特定の免疫物質だけを抑えるものもあります。

しかし、いずれの場合も免疫の暴走を一時的に止めるものに過ぎず、根本的に治すものではありません。

また副作用もあり、再発しやすいという問題もあります。

制御性T細胞のココがすごい!

では、今回発見された制御性T細胞は何がすごいのでしょうか?

制御性T細胞は、体内で暴走しそうな免疫細胞に対してブレーキをかける命令を出すリンパ球。

かつてT細胞は、免疫力を高めるためだけのものというのが常識でした。

しかし、抑える働きもあるという発見によって医学の常識が根本的に覆り、アレルギーなどの治療法を見直すきっかけとなりました。

今後、制御性T細胞はどのような活用が見込まれるのでしょうか?

吉田先生はまず、患者さんの制御性T細胞を採取して体外で増やし、それを体内に戻して暴走を抑えるという方法を紹介。

これにより、臓器移植や自己免疫疾患の治療に効果があるのではないかといわれています。

また、ガンの治療では免疫が必要なため、逆に制御性T細胞を一時的に抑える研究もされています。

発見は30年以上前

ただ、この制御性T細胞はすでに一部は実用化されている上に、坂口氏の発見は30年も前です。

なぜ今、このタイミングでノーベル賞受賞となったのでしょうか?

それは、現在になって応用した研究がどんどん広がっていき、臨床試験などが始まり、「制御性T細胞は間違いなく多くの人を治療することができる」ということが明らかになったため。

発見自体もすごいことなのですが、これが本当に役に立つことがわかったことで、30年越しの受賞となったようです。

(岡本)

番組紹介

読んで聴く、新しい習慣。番組内容を編集した記事からラジオ番組を聴いていただける”RadiChubu”。名古屋を拠点とするCBCラジオの番組と連動した、中部地方ならではの記事を配信する情報サイトです。