SNSが言葉遣いに与える影響。コミュニケーションも悪化する?

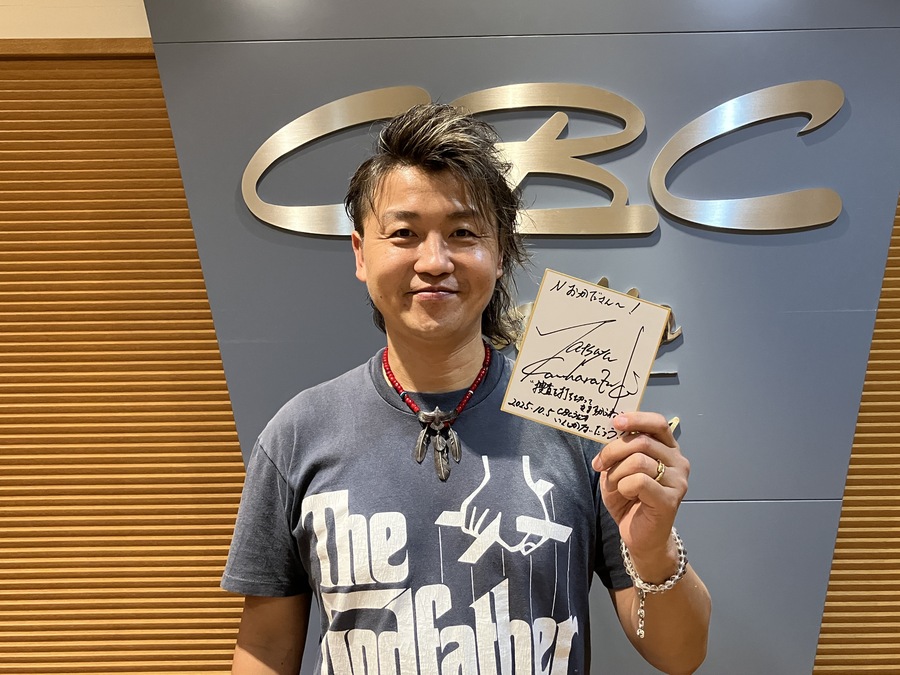

文化庁の最新の世論調査で、SNSの普及が日本語に大きな影響を与えていることが明らかになりました。調査によると、およそ9割が「SNSで言葉遣いが変わった」と回答したそうです。9月28日放送のCBCラジオ『河原崎辰也 いくしかないだろう!』では、SNSが言葉だけでなく人間関係にまで与える影響について、河原崎辰也と清水藍が語ります。

関連リンク

この記事をradiko(ラジコ)で聴く文字数制限のあるSNSの弊害

日常会話にSNS由来の短文や略語が頻繁に登場するようになりました。

新しい言葉が増える一方で、誤解やトラブルが増えており、結果として日本社会全体でのコミュニケーションの質の低下や、人間関係の悪化に影響しているというふたり。

河原崎「世代にもよるので、年配の人と若者との乖離が出てきて、『何言っているかわからない!』みたいなことも。いざこざや争いを生んでしまうことがある」

文字数制限がある多くのSNSでは「少ない文字でどう伝えるか」が問われます。

文章を磨かれる良さはあるにせよ、傾向としては文章を理解しにくくなっている、と河原崎。

清水「行間を読む、みたいなね」

河原崎「いいふうに取れたり、悪いふうに取れたり」

同調査では、文字や語句、言葉遣いにSNSの影響があるかを尋ねた質問で89.3%が「あると思う」と回答。

吟味されないまま使われる言葉が増加すると考える人が多く、誤情報や中傷への懸念も上位を占めました。

どんどん変化していく言葉

曖昧な書き方だと、同じ文章を読んでも「これは絶対、私に攻撃的に書いているな」という具合に、受け手の感情で文意が決まることがあり、不正確な短文ほど、その傾向は顕著になります。

河原崎「言葉はどんどん変化していくものだと思っている。だから正しい言葉よりも、『どうすればうまく伝わるか』というところに特化していく。略語になったとしても、意味がわかればスマートに通じる」

悪影響を認めつつも、短文や略語には肯定的な河原崎。

とはいえ、室町時代や江戸時代と同じような使い方はしていない、といいます。

外国人に「日本語は難しい」と言われるのは、言葉の意味よりも主語の省略など、良くも悪くも短文である程度通じてしまう独特の使い方にあるのかもしれません。

いずれ言葉がなくなる日も!?

現代のSNSが昔と違うのは、誰でも簡単にアクセスでき、広く発信できてしまうところ。

ここで、河原崎が独自の仮説を展開します。

河原崎「昔から思っているのは、言葉はどんどん短くなっていくのが普通。言葉がなくなっちゃうんじゃないか?という懸念もあるんですよね」

清水「どういうことですか?」

大胆な発想にキョトンとする清水。

日本人は古くから「空気を読む」ことに長けているとされます。

河原崎によると、実は人間はもともと「思ったことを相手に伝える」テレパシーを備えていて、民族間でもテレパシーで会話していたのだそう。

今後、テレパシー能力が再び目覚めて昔に回帰すれば、言葉がいずれ消えてなくなるのは当然だと言いたげな様子。

清水「身近な夫婦間でも、『なんでもいいよ、ってなんだよ!』ってなったりするなか…これはなかなか難しいかと思いますが」

長年連れ添った夫婦が阿吽の呼吸やツーカーで通じ合うことがあるとしても、さすがに言葉がなくなることはないのでは?と冷静な清水でした。

(nachtm)

番組紹介

読んで聴く、新しい習慣。番組内容を編集した記事からラジオ番組を聴いていただける”RadiChubu”。名古屋を拠点とするCBCラジオの番組と連動した、中部地方ならではの記事を配信する情報サイトです。