何のために調べるの?5年に1度の国勢調査。

5年に1度実施される国勢調査が10月1日から開始されます。調査票の配布は始まっていますので、すでに手元に届いているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。この国勢調査、いったい何のために行われているのでしょうか?9月24日放送『CBCラジオ #プラス!』では、CBC論説室の石塚元章特別解説委員が国勢調査の歴史と課題について解説しました。聞き手はフリーアナウンサーの橋口侑佳と三浦優奈です。

関連リンク

この記事をradiko(ラジコ)で聴く国勢調査の目的

国勢調査は日本では5年に1度、10月1日に国の情勢を調べるために行なわれます。

日本に住んでいる人のすべてが対象で、今回で22回目になります。

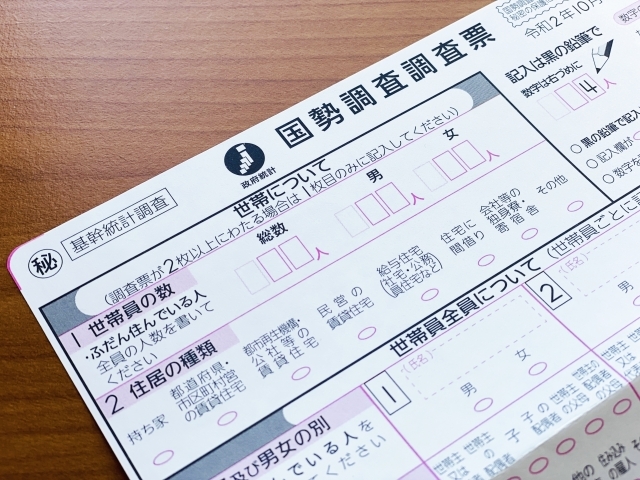

調査する項目は名前や性別、国籍、家族の人数、仕事の種類や今の場所にいつから住んでいるのかなど、多岐にわたります。

西暦の末尾が5の年はやや簡易的な調査で、0の年は質問事項が多い大規模な調査となっています。

調査の目的は日本の人口や生活の実態を明らかにすることですが、それが何の役に立つのでしょうか?

まず、私たちの権利に直結しているのが、選挙の区割りです。

人口が多すぎる選挙区で当選人数が他と変わらない場合、他の所よりもたくさんの票が必要となるため、一票の重みが軽くなってしまいます。

また、国から地方自治体にお金を交付する場合、人口によって配分されることがあるため、大事なデータとなります。

その他にもここに住んでいる人はこどもが多いから子育ての政策を重視した方が良いなど、行政のあり方にも影響を与えています。

さらにこのデータは公表されるものですので、民間も自由に利用できるため、学術研究や店舗経営などにも役立てることができます。

1回目は100年以上も前

国の人口を調べること自体は古代から行なわれていて、これは国の力を示すため。

近代的な調査はヨーロッパではすでに17世紀、18世紀頃から行なわれているそうです。

日本では明治維新に戸籍が整備され今も続いていますが、そのために別の調査は不要ではないかという意見もありました。

ただ、戸籍は一度届け出ると引っ越しで変えないケースが多く、実態には即していません。

1回目の国勢調査が始まったのは1920年(大正9年)。

なぜ10月1日なのかというと、調査員が外を回るのに暑くも寒くもない時期、春の4月だと行楽で留守が多いからだそうです。

また当時、職業の半分ほどが農業従事者で、農家の方が忙しくない時期ということもあるそうです。

それが今や第3次産業、いわゆるサービス業に従事している人が7割ほどとなっています。

現代ならではの問題点

国勢調査を長く行なっていると、いろいろと課題が浮き彫りとなっています。

問題となっているのは、調査員の人手不足。

調査票の回収も一苦労で、今や核家族化や共働きで留守にしたままというケースも多くなっています。

オートロックのマンションが増えて回収しづらかったり、プライバシー保護を気にする方から調査員に対応したくないと言われたり、外国人に伝わりにくかったりと、調査が難しい環境となっています。

そのため、最近ではインターネットや郵送による回答も可能になっています。

あと、この時期に気をつけないといけないのが、国勢調査を騙った詐欺です。

あくまでも調査票を使う調査ですし、調査員は調査員証を携帯していますので、騙されないように気をつけましょう。

(岡本)

番組紹介

読んで聴く、新しい習慣。番組内容を編集した記事からラジオ番組を聴いていただける”RadiChubu”。名古屋を拠点とするCBCラジオの番組と連動した、中部地方ならではの記事を配信する情報サイトです。