ガソリン税暫定税率の代わりに登場?「走行距離税」とは

集英社オンラインによると、先月末ガソリン税廃止に合意したにもかかわらず、今も与野党6党の国会対策委員長の議論が紛糾しているそうです。ガソリン税の暫定税率廃止に対し、与党側は恒久的な財源が必要との姿勢を崩さず、政府は新税の創設に向けて検討。朝日新聞によれば、自動車の利用者から徴収する案が有力で、年末にかけて具体化の議論を進めるとのことです。8月30日放送『北野誠のズバリサタデー』(CBCラジオ)では、公認会計士でYouTuber、『さおだけ屋はなぜ潰れないのか?』(光文社新書)などの著者でも知られる山田真哉さんが登場。ガソリン税に代わる新たな税金として噂されている「走行距離税」について解説しました。聞き手はパーソナリティの北野誠と加藤由香アナウンサーです。

関連リンク

この記事をradiko(ラジコ)で聴くガソリン税を徴収する根拠

ガソリンには現在、1リットルあたり25.1円暫定的に税金が上乗せされています。

ただ暫定税率といいながら実際には50年近くかけられていて、「いつになったら暫定じゃなくなるのか?」という意見がずっとありました。

しかし、野党は今年の11月1日に廃止するよう動いています。

このガソリン税、現在は一般財源で使い道は決まっていないものの、かつては道路を作ったりメンテナンスしたりするために集めていたもの。

これは受益者負担または原因者負担金の考え方で、道路を利用したり、道路を痛めたりしている車に乗っている人が負担すべきという考え方です。

国際的に見て車の税金は高い?安い?

ところが、今ではEVやハイブリッド車の普及によってガソリンの利用が減り、それに伴いガソリン税の徴収もピーク時から1兆円近く減っている状況です。

EVはガソリンも使わない上に、他の自動車よりも重いにもかかわらず自動車重量税も免除されているのは不公平というのが、財務省や石油連盟のスタンス。

さらに財務省は、「国際的に見ても日本は自動車の税金が安い」と主張しています。

一方で、自動車メーカーが加入する一般社団法人日本自動車工業会は、日本は車にまつわる税金が高いと主張しています。これは税金の見方によって変わるようです。

走行距離はどうやって測る?

双方が対立する中、財務省などはガソリン税を減らす代わりに、走った分だけ税金を取る「走行距離課税」が取れるのではないかという話が浮上しました。

昔は車の走った距離を把握するのは難しかったのですが、今やさまざまな技術で対応できるのではないかと言われています。

わかりやすいのがオドメーターという車についている走行距離計を車検のタイミングで確認して、それを元に税金を計算しようというもの。

または最初に見込みで、例えば1,000km分の税金を払うといったクレジット方式というものを採用している国もあるそうです。

その他にはテレマティクスという移動体通信システムを車に組み込んで、走行距離を把握するという方法や、GPSの発展形といえるGNSSで、具体的にどこへ行ったかという個人情報は省いて正確な距離を計算してデータを送るという方法があります。

以前は2030年代に実現可能ではないかと言われていましたが、もっと早く実現できるかもしれません。

暫定税率廃止で必要な論点

本来はガソリン税の暫定税率を廃止することと、走行距離税を導入するのは別の話ですが、「税金が減るのが困るから、新しい税を導入する」という話になってしまっています。

「暫定税率廃止に関する議論で抜けているのが2点ある」と山田さん。

1つはガソリン税が下がると運輸関係の企業のコストが下がるため、法人税が上がるメリットがあるにもかかわらず、それは考慮されていないという点。

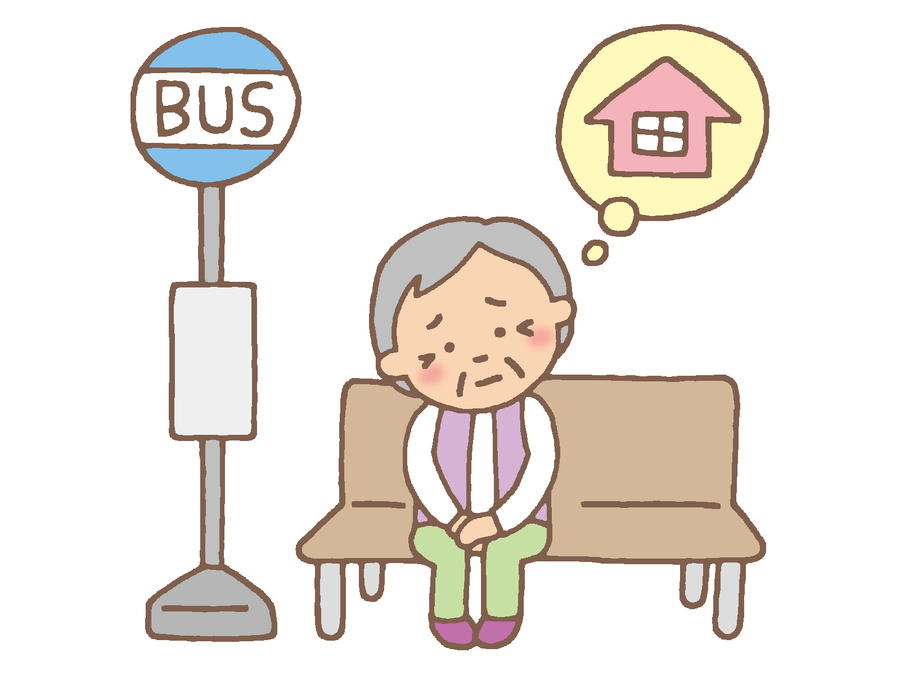

もう1つは税金が払える能力「担税力」のある人が払うことが税制の大前提であること。それゆえ特に地方では車は生活に欠かせない足であって、車を使っているから税金が払えるとは考えにくいものとなっています。

最近は事あるごとに「財源はどうするのか」という話が出てきますが、そもそも使い道が妥当なのかも考えてほしいものです。

(岡本)

番組紹介

読んで聴く、新しい習慣。番組内容を編集した記事からラジオ番組を聴いていただける”RadiChubu”。名古屋を拠点とするCBCラジオの番組と連動した、中部地方ならではの記事を配信する情報サイトです。