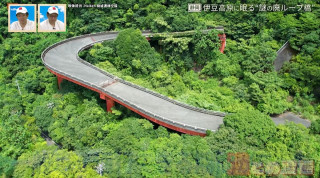

“海上国道”を有する日本初の環状国道「国道16号」 軍用道路として整備された歴史と遺構とは

全国の道に特化したバラエティ番組『道との遭遇』では、道マニアがイチオシの道を紹介。今回は、首都圏を囲む日本初の環状国道「国道16号」を巡りました。(この記事では道情報だけをまとめてご紹介します)

首都圏を囲む日本初の環状国道「国道16号」

東京から放射状に伸びる主要な国道を外周でつなぎ、東京・神奈川・埼玉・千葉の首都圏を囲む日本初の環状国道「国道16号」。かつては軍事拠点を結ぶ軍用道路として整備され、隧道や戦時中の痕跡が今も多く残っています。

国道16号は、横浜駅近くの「高島町交差点」が起点であり終点でもある環状道路で、「国道としては非常に珍しい」と道マニア。

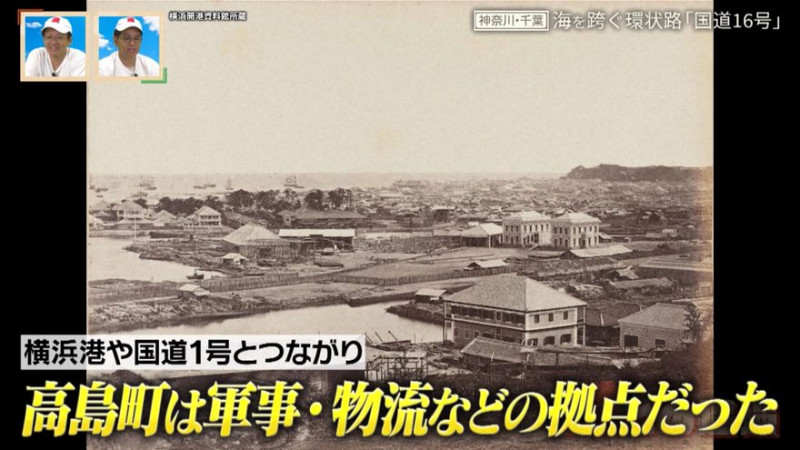

「高島町」という名称は、“近代横浜の開発王”と呼ばれる高島嘉右衛門(たかしまかえもん)に由来。横浜港の埋め立て事業や鉄道の敷設を手がけ、この周辺の基盤を作った“横浜の父”と言われています。

彼が手がけた高島町は、横浜港や国道1号とつながり、軍事や物流、行政の拠点となった重要な場所。故に1952年(昭和27年)、高島町が国道16号の起点と定められました。

軍都として発展!隧道が多く点在する横須賀市

神奈川県横須賀市には、昭和20年竣工の「横須賀隧道」が存在。坑門には横須賀市の花であるハマユウがあしらわれており、「横須賀市を走る国道16号には、隧道が16本ある」と道マニアは言います。

日本の中でも、特に隧道が多い街として有名な横須賀。起伏の激しい三浦半島の付け根に位置し、道路を通すには山を貫くしかなかったため、明治以降に多くの隧道が掘られました。

この横須賀隧道は上下線で造られた時期や構造が違い、当初は片側1車線・対面通行の隧道1本のみでしたが、昭和以降交通量の増加から上下線が独立。新設された隧道は「新横須賀隧道」と呼ばれ、国道16号の一部となっています。

さらに、隧道の上は遊歩道のようになっており、「隠れた名所」と道マニア。頂上からは、海上自衛隊横須賀基地や停泊する船が一望できます。

横須賀は幕末以降“軍都”として発展した街でもありました。周辺には“戦車道路”や“弾薬道路”が点在。爆薬を運ぶため、路盤を強化して振動を減らす工法がとられています。

神奈川と千葉を東京湾フェリーで結ぶ“海上国道”

「国道16号」を語る上で欠かせないのが、神奈川県と千葉県を繋ぐ“海上国道”を有すること。神奈川県横須賀市から千葉県富津市まで東京湾フェリーが運行しており、この海路が事実上の国道と定められています。

当初、海上区間に指定されたのは、最短で結ぶ神奈川県の走水から千葉県の富津のラインでした。しかし、起伏の激しい地形や軍事拠点が存在したことから、大規模な港を整備する余地がなく、計画は見直されることに。

そこで、神奈川県の久里浜港から千葉県の金谷港を結ぶ約11.5kmの航路を事実上の国道16号と指定。海を渡る区間は“海上国道”と呼ばれ、「他に、新潟県の国道350号など海上国道はいくつかある」と道マニアは言います。

東京湾を横断する有料道路「アクアライン」より40年も早く開設された東京湾フェリーは、流通ルートとして重宝されたほか、観光の起爆剤にもなり、海上国道は街の発展に一役買いました。

富津岬の沖合に残る軍事施設の遺構「第一海堡」

海上国道として繋がるはずだった富津岬の沖合には、軍事施設「第一海堡(かいほう)」の遺構が今も残っています。「横須賀の方と相互から敵をけん制しているような場所。その軍事施設がまだ残っている」と道マニア。

外国艦隊侵入を防ぐため、砲台を設置した人工島の要塞「海堡」。明治政府が“首都・東京を守る最後の砦”として計画したもので、日本には3つの海堡が存在。現在は無人の人工島として残っています。

CBCテレビ「道との遭遇」2025年9月9日(火)午後11時56分放送より