驚き!実験用フラスコから始まった「魔法びん」、日本での飛躍的な進化の歩み

熱いお湯を入れておいて、お茶を煎れる時に、ボタンを押すと熱いままのお湯が出てくる。「魔法びん」とは何という便利なものなのだろうか。キッチンに、食卓のテーブルに、そして、持ち運べる携帯用水筒に、大いなる進化を遂げた“魔法のガラス瓶”の歴史には、ニッポンのメーカーによるアイデアと開発努力の日々があった。

発祥は実験用フラスコ

19世紀末の英国、1892年(明治25年)、化学者ジェームズ・デュワーさんが、ガラス製の実験用フラスコを作った。ガラスは二重で、内部は真空になっていて、“熱を通さない”断熱効果があった。やがて、その容器は、ギリシア語で“熱”を意味する「テルモス(THERMOS)」と名づけられて、冷たい水や熱いお湯を、長い間保存するために使われ始めた。日本には、1907年(明治40年)に輸入されて、最初は「寒暖瓶」と呼ばれた。温度を保つことができる不思議な魅力から、まもなく「魔法びん」と名づけられ、国内でも製造が始まった。

「魔法びん」に注目した兄弟

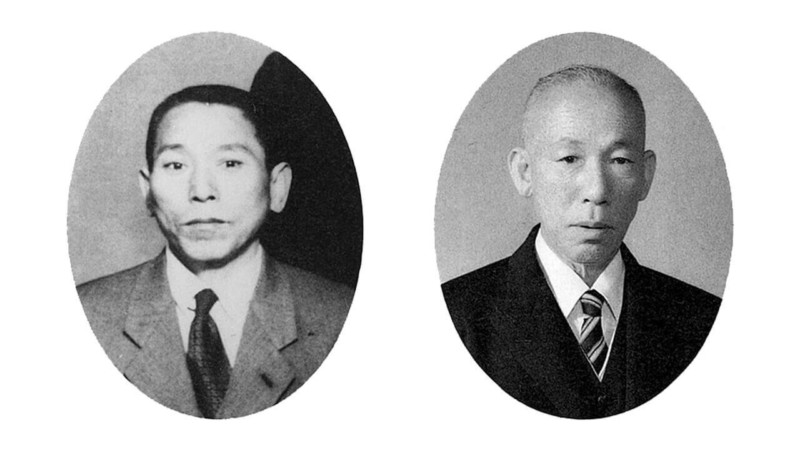

そんな「魔法びん」に注目した兄弟がいた。愛知県中島郡朝日村(現在の一宮市)出身の市川銀三郎さんと金三郎さんである。2人は“ガラス発祥の地”大阪に出て、1918年(大正7年)に、「市川兄弟(けいてい)商会」という、瓶の製造会社を創業した。市川さん兄弟は、ガラスの中瓶を製造していた経験を活かし、魔法びん作りを始めることになった。その頃の瓶作りは、すべて“手吹き作業”だった。溶かしたガラスの生地を棒の先につけて、息を吹き込みながら、瓶の形にしていった。そんな努力を続けながら、1923年(大正12年)に、自分たちの「魔法びん」を作り上げた。

海外へ進出「象印」マーク

当時の日本では、魔法びんを使う習慣があまりなかったため、商品は主に海外向けだった。特に、暑い気候のために生水は飲まず、一度熱して冷水やお湯にして保存する東南アジアでは、魔法びんは生活に欠かせない品だった。そんな海外で自分たちの商品を販売するため、わかりやすいブランドを考えることになった。市川兄弟商会が選んだのは「象」のマークだった。象は、家族愛が強い動物で、誰からも人気があった。東南アジアでも親しまれていた。魔法びんは「象印」と共に、輸出された。市川兄弟商会、現在の会社名「象印マホービン株式会社」は、まさに象のように“力強く”歩み出した。

食卓の必需品に・・・

魔法びんの最も適した使い方は、テーブルの上に置いて、いつでも気軽に使えることだと考えて、卓上用の魔法びんを作ることになった。1948年(昭和23年)、注ぎ口が鳥のくちばしに似た、卓上用の魔法びんが完成した。その形から「ポットペリカン」と名づけられた。さらに、レバーやフタの中央部を押すだけで、簡単に注ぐことができる“エアー式”という仕組みを開発した。1973年(昭和48年)発売の新商品、そのキャッチコピーは「押すだけ」。魔法びんは、食卓の必需品となっていった。

世界が注目したステンレス製

1981年(昭和56年)には、画期的な魔法びんを開発した。それまでのガラスに代わって、ステンレスを採用したのだった。ガラス製だと二重構造になったびんを、さらにケースに入れて割れないように衝撃から守る必要があるが、ステンレスという金属になったことで、「割れる」というガラス製の魔法瓶の弱点を克服した。ステンレス製の魔法びんは、一気に小型化されて、軽くなった。

食卓から飛び出した魔法びん

割れないステンレス製の登場によって、魔法びんは、食卓から飛び出した。持ち運びが便利な携帯用へと、開発が進んだ。職場にも、学校にも、レジャーにも、冷たい水や熱いお湯を、気軽に持ち運べるようになった。いわゆる「水筒」としての、新たな歩みである。また、電気によって湯を沸かし、そのまま保温できるポットへも進化していった。海外へ輸出される日本製品の中でも、魔法びんは圧倒的な人気を誇っている。

「魔法びん はじめて物語」のページには、日本の文化の歩み、その確かな1ページが、“いつまでも冷めることのない”開発への情熱を、大切に保温している。

【東西南北論説風(449) by CBCテレビ特別解説委員・北辻利寿】

※CBCラジオ『多田しげおの気分爽快!!~朝からP・O・N』内のコーナー「北辻利寿の日本はじめて物語」(毎週水曜日)で紹介したテーマをコラムとして執筆しました。