戦後ニッポンの菓子文化をリードした「チューインガムはじめて物語」

「チューインガム」は、味や香りがついたガムを噛むことで楽しむお菓子。「噛む(chew)」と「ゴム(gum)」を合わせた名前である。アメリカ大陸に住んでいた先住民族が、樹液の固まりを噛んで楽しむ習慣があり、アステカ文明やマヤ文明などが終わった後も、この習慣が受け継がれ、広がっていったことが由来とされる。19世紀半ばの米国で、甘さを加えてみたら、これが嗜好品として一気に人気になった。

そんなチューインガムと人生を歩んだ人物がいた。重光武雄(しげみつ・たけお)さん。1922年(大正11年)に生まれ、東京の高等工学校時代に油脂作業所に勤め始めた。その後、終戦直前の1945年(昭和20年)に創業し、油を作る工場を始めたが、空襲で全焼。今度は石けんを作り始めた。しかし戦後の復興が始まった中、重光さんは、食品産業の道をめざした。そこで選んだものが「チューインガム」だった。進駐軍のアメリカ兵がガムを噛む姿を見て、重光さんは思った。「チューインガムこそ、戦後の日本文化を象徴する新しい菓子になる」。

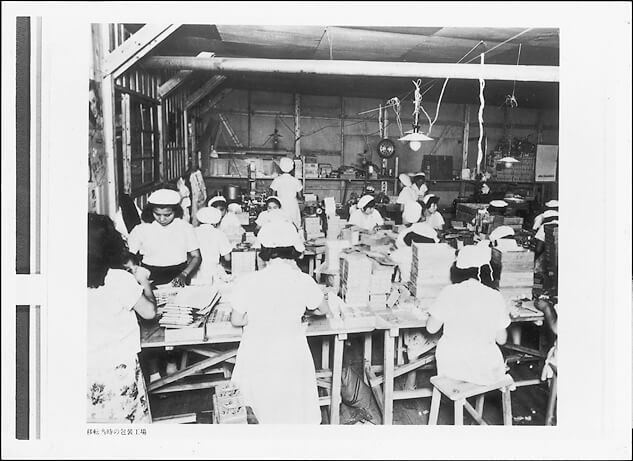

25歳の重光さんは、石けん作りで貯めた資金を元手に、海外からの情報を参考にしながら、国産のチューインガムを作り始めた。当時のチューインガム製造は、すべて手作業だった。酢と酸が入ったビニール樹脂、これに芋(いも)から採った「でんぷん」を混ぜ合わせた。それを捏(こ)ねてできた塊(かたまり)を、今度は平らに伸ばして、包丁で切り分ける。こうして小さくしたガムを、ひとつひとつオブラートに包んで商品とした。重光さんは、1948年(昭和23年)に菓子メーカーを立ち上げて、会社名を「ロッテ」とした。

「ロッテ」という社名、実は重光さんには学生時代に大好きだった小説があった。ゲーテ作『若きウェルテルの悩み』。そのヒロインの名前はシャルロッテである。主人公をはじめ皆に愛されるシャルロッテのように「多くの人たちに愛される商品を作りたい」、そんな熱い思いを込めて、自らの会社に「ロッテ」と名づけたのだった。最初は「台紙付三角風船ガム」、そして、板ガムの「バーブミントガム」「スペアミントガム」を発売した。

チューインガムは、大人には手軽な甘味として、子どもには膨らますことができるフーセンガムが人気のきっかけとなって、戦後の日本国内に一気に広がっていった。経済を安定させるための物価統制によって、原料がなかなか手に入らなかったが、1950年代に入ると緩和され始めて、純度が高く質の良い砂糖が使用できるようになった。ブドウ糖や水飴も入手でき、味のバリエーションが広がった。こうしてチューインガムの味も一気に増えて、包み紙もよりカラフルに、より清潔感あふれるデザインになっていった。

1957年(昭和32年)に、ペパーミントの味がする「グリーンガム」を発売。「お口のエチケットガム」として、デートを楽しむ若者たちの間で人気を集めた。今日につながるキャッチコピー「お口の恋人」、その歩みが力強く始まった。3年後には、辛口の「クールミントガム」が登場。パッケージには、南極大陸のペンギンと月のマークが描かれた。この「クールミントガム」の刺激は強く、まさに“大人のガム”だった。それを噛んで、大人の階段を実感した人も多いだろう。

1962年(昭和37年)に発売した「コーヒーガム」は、噛んだ瞬間に、口の中に香ばしいコーヒーの味が広がった。平成の時代に入って、いったん発売はストップしたが、熱烈な要望に応えて、2022年に限定復活した。

3年間におよんだ新型コロナ禍によるマスク生活で、チューインガムの消費量も落ち込んだ。ガムの製造をやめるメーカーも出始めた。しかし、第一人者であるロッテは、チューインガムにこだわり続ける。

2023年3月には、スイカ味とメロン味のユニークなガムを新発売するなど、国産チューインガム作りのトップランナーとして走り続けている。

「チューインガムはじめて物語」のページには、日本の文化の歩み、その確かな1ページが、“幸せを運ぶ、噛み心地と共に”刻まれている。

【東西南北論説風(415) by CBCテレビ特別解説委員・北辻利寿】

※CBCラジオ『多田しげおの気分爽快!!~朝からP・O・N』内のコーナー「北辻利寿の日本はじめて物語」(毎週水曜日)で紹介したテーマをコラムとして執筆しました。