「4番」を固定できない立浪竜に伝えたい!これこそドラゴンズ“伝説の4番打者”

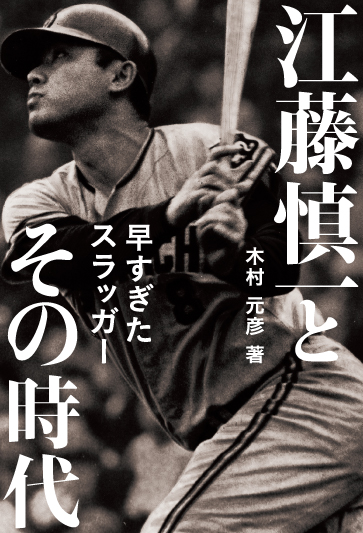

最下位からの逆襲をめざす2023年の立浪ドラゴンズ。しかし開幕ダッシュには失敗、それと同時に、大きな課題にぶち当たっている。打線の軸となる「4番」が固定できないのである。期待され、開幕4番をつとめた新外国人アリスティデス・アキーノ選手からは快音が聞こえず、ダヤン・ビシエド選手やソイロ・アルモンテ選手ら“かつての4番”にいわば“先祖帰り”という苦しい采配が続く。そんな中、1冊の本に出合った。木村元彦さんが書いた『江藤慎一とその時代』(ぴあ刊・2023年)である。

王に勝って2度の首位打者

江藤慎一さんは、1959年(昭和34年)に、キャッチャーとして中日ドラゴンズに入団した。内野ではファースト、外野ではレフトも守った。かつて拙著『竜の逆襲 愛しのドラゴンズ!2』を執筆した際に、自分にとっての「ドラゴンズ歴代ベストナイン」を選んだ。その左翼手は江藤慎一だった。背番号「8」、右打ちの強打者であり、「スラッガー」という言葉にふさわしい選手だった。

ドラゴンズを応援し始めた時の「4番・レフト江藤」という場内アナウンスが今も耳に残る。江藤さんは、1964年と翌65年に、2年連続で首位打者のタイトルを獲った。当時は、ホームラン部門と打点部門で讀賣ジャイアンツの王貞治さんがトップを走っていて、その三冠王にストップをかけた。オールスターゲームでもMVPを2回獲得。これこそが“竜の4番”だった。しかし、『江藤慎一とその時代』には、そんなファンでも知らなかった姿が描かれている。

“竜の4番”からの野球人生

2度目の首位打者を取ったシーズンは、6月には王さんと打率で4分ほど差があった。肉離れによって出遅れたのだ。しかし、8月には1厘差まで追い上げて、シーズン最終盤には、4試合で15打数7安打。それでも打ち続け、最終戦までに8打数4安打を記録、一気に王さんを抜き去り、2年連続のトップでゴールを迎えた。なんという勝負強さだろう。

ドラゴンズには、メジャーからジム・マーシャルという助っ人が、当時の日本球界最高年棒で入団してきたが、彼は5番。あくまでも4番は江藤さんだった。水原茂監督と行き違いからの衝突があって、トレードが決まった時も「中日の江藤で終わりたい」と引退した。

しかし、ファンはその打撃を惜しみ、名古屋では「現役復帰させろ」というデモまで起きたという。江藤さんは再びユニホームを着て現役復帰し、ロッテ・オリオンズ(現・千葉ロッテマリーンズ)で、自身3度目となる首位打者を獲得する。史上初のセ・パ両リーグ首位打者だった。

竜の4番の思いがけない姿

本を読んで驚いたのは、江藤慎一という野球人の人間味である。ドラゴンズの現役選手時代に、なんと中日新聞でコラムを執筆していた。夏目漱石を意識して「わが輩はバットである」「わが輩はユニホームである」などのタイトルで、それを使う個々の同僚選手のことを書いた。「現役引退したら、中日新聞の記者になりたい」と語っていたそうだ。

裏方のスタッフなどにも丁寧に接していた。マネージャーに電話する時も「お世話になっております。江藤でございます」という挨拶から始まったそうだ。

三冠男・落合との出会い

そんな江藤さんが、ロッテ時代の落合博満さんに打撃を教えたエピソードも紹介されている。「あいつほど練習した奴はいない」と語っていたそうだ。現役時代の落合さんが、人に見えないところで猛練習していたことは、その後に知られるようになった。それがドラゴンズ監督時代に、荒木雅博、井端弘和、そして森野雅彦の3選手を育て上げた猛ノックにもつながるのだが、3度の首位打者を取った江藤さん、3度の三冠王に輝いた落合さん。いずれも、ある時代にドラゴンズの「4番」をつとめた。強打者は強打者を知る、そして、一流は一流を知る、ということだろう。江藤さんは、2008年(平成20年)に旅立った。享年70。

本を読み終わり、今の立浪ドラゴンズの「4番」に思いを馳せる。2軍のウエスタン・リーグでは、石川昂弥選手が、けがからの復帰に向けて、着実に歩み始めている。打線の軸は「4番」であり、それがしっかりと決まらなければ、打線も、そしてチームも落ち着かない。表紙の写真の江藤慎一さんは、愛してやまなかったドラゴンズに、熱いエールを送っているようだ。あるいは「しっかりしろ!」という一喝かもしれない。

【CBCテレビ特別解説委員・北辻利寿】

※中日ドラゴンズ検定1級公式認定者の筆者が“ファン目線”で執筆するドラゴンズ論説です。著書に『屈辱と萌芽 立浪和義の143試合』(東京ニュース通信社刊)『愛しのドラゴンズ!ファンとして歩んだ半世紀』『竜の逆襲 愛しのドラゴンズ!2』(ともに、ゆいぽおと刊)ほか。

<引用>木村元彦『江藤慎一とその時代』』(ぴあ・2023年)

北辻利寿『竜の逆襲 愛しのドラゴンズ!2』(ゆいぽおと刊・2019年)