「山形花笠まつり」花笠の作り手、後継者不足を講座で解決

『CBCラジオ #プラス!』の1コーナー「日本全国にプラス!」では、その土地ならではの話題を紹介しています。9月3日の放送で取り上げたのは、山形花笠まつりで使われる「花笠」。山形県山形市の尚美堂では、作り手の後継者を育てるため、今月から花笠の編み方講座を始めているとのこと。永岡歩アナウンサーと三浦優奈が、代表取締役の逸見良昭さんに尋ねます。

関連リンク

この記事をradiko(ラジコ)で聴く東北四大まつりのひとつ

山形花笠まつりは東北四大まつりのひとつに数えられ、今年で63回目。

8月5日から7日までの3日間開催され、毎年1万人もの踊り手が参加しています。

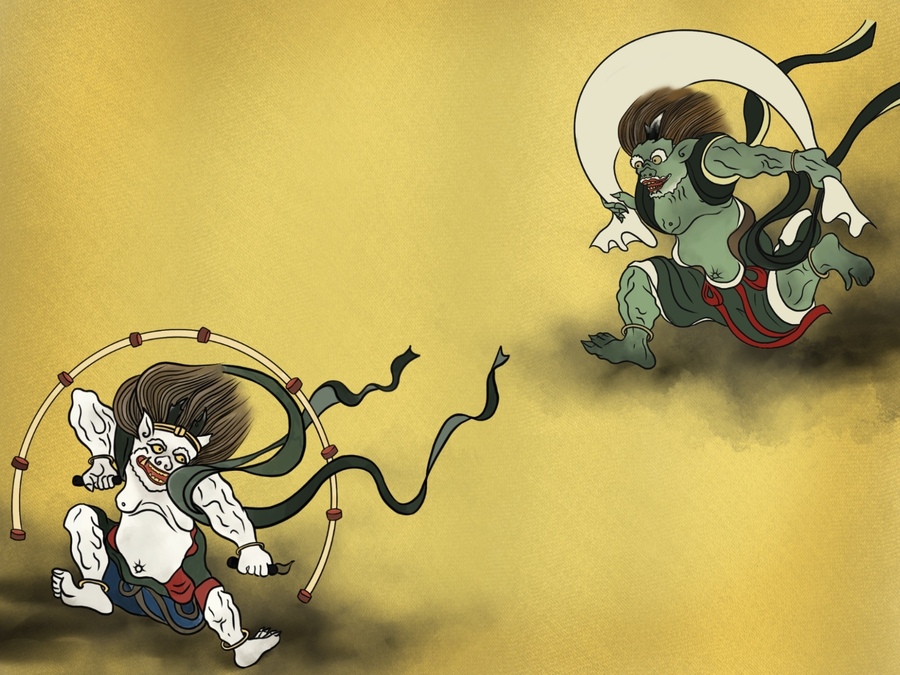

踊っている時に手に持っているものが花笠で、正調踊り、男踊り、笠回しといった3種類の踊り方によって、それぞれ花笠の形状や大きさが異なります。

笠の材料は江戸時代から菅(すげ)という植物で、雨をよく弾くのが特徴です。

笠についている花は現在、化学繊維の布を加工して作られていますが、これは山形県の県花である紅花がモチーフとなっているとのこと。

小学校の時に花笠音頭を踊った経験を持つ永岡、花は「赤いちり紙を重ね折りした後に広げて花の形にしていた」とのこと。

花笠は意外と丈夫で、大事に使えば10年もつそうで、雨に強い材質の布を使ったり、強度を高めたり工夫をして、現在に至っているとのことです。

人手が足りなくなって外国へ依頼

毎年初めて踊る人が1,000人ほど参加するため、2,500~3,000個ほど売れ、さらにお土産用で2,000個ほど売れるとのこと。

ただ、踊り手用に作っている方が10年前は15人ほどだったのが、現在は70代から90代の女性5人のみ。

しかも笠を編むのに1日に多くて2個しか作れず、年間で3,000個も作れないため、今年はベトナムに1,500個製作を依頼しているそうです。

花笠作りも高齢化問題と直面しており、さらに工賃もそこまで高くないことから、なかなか国内で後継者が育っていないという課題があります。

定員を超える応募が

そこで尚美堂では、安定して地元で花笠が作れるよう講座を開きました。

現在の応募者数は40名の定員を上回ったそうで、関心の高さがわかります。

以前にワークショップを成功させていますが、今回は本格的な作成ということで、応募者が集まるか不安な中、定員を満たしたことに驚いた逸見さん。

次回の花笠まつりまで1年近くありますが、今回の参加者は自ら作った花笠で踊ることを想定しているそう。

講座を通じて伝統文化の発展にもつながる今回の取り組み。

その土地ならではのまつりを守るためにも、全国から注目を集めそうです。

(岡本)

番組紹介

読んで聴く、新しい習慣。番組内容を編集した記事からラジオ番組を聴いていただける”RadiChubu”。名古屋を拠点とするCBCラジオの番組と連動した、中部地方ならではの記事を配信する情報サイトです。